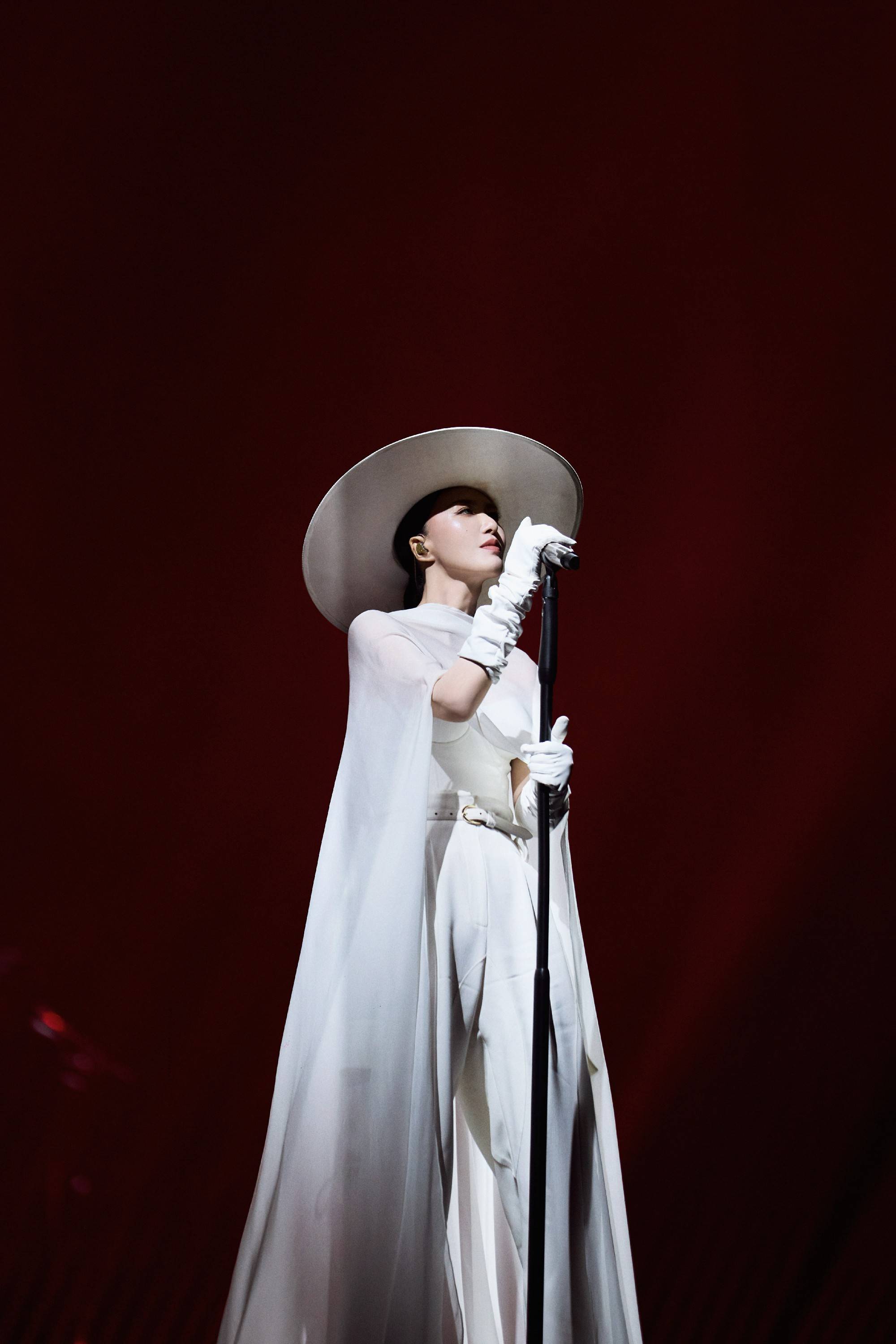

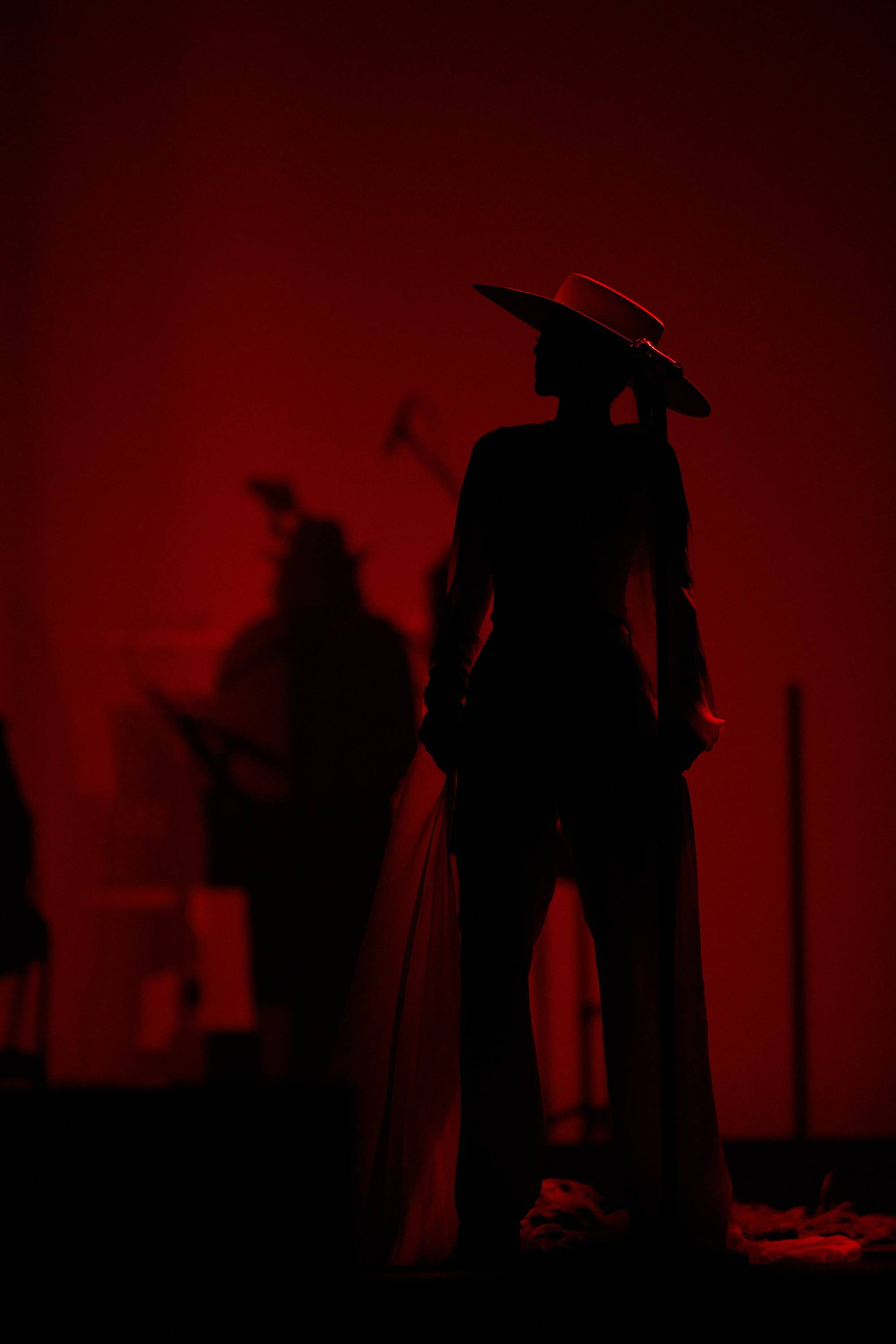

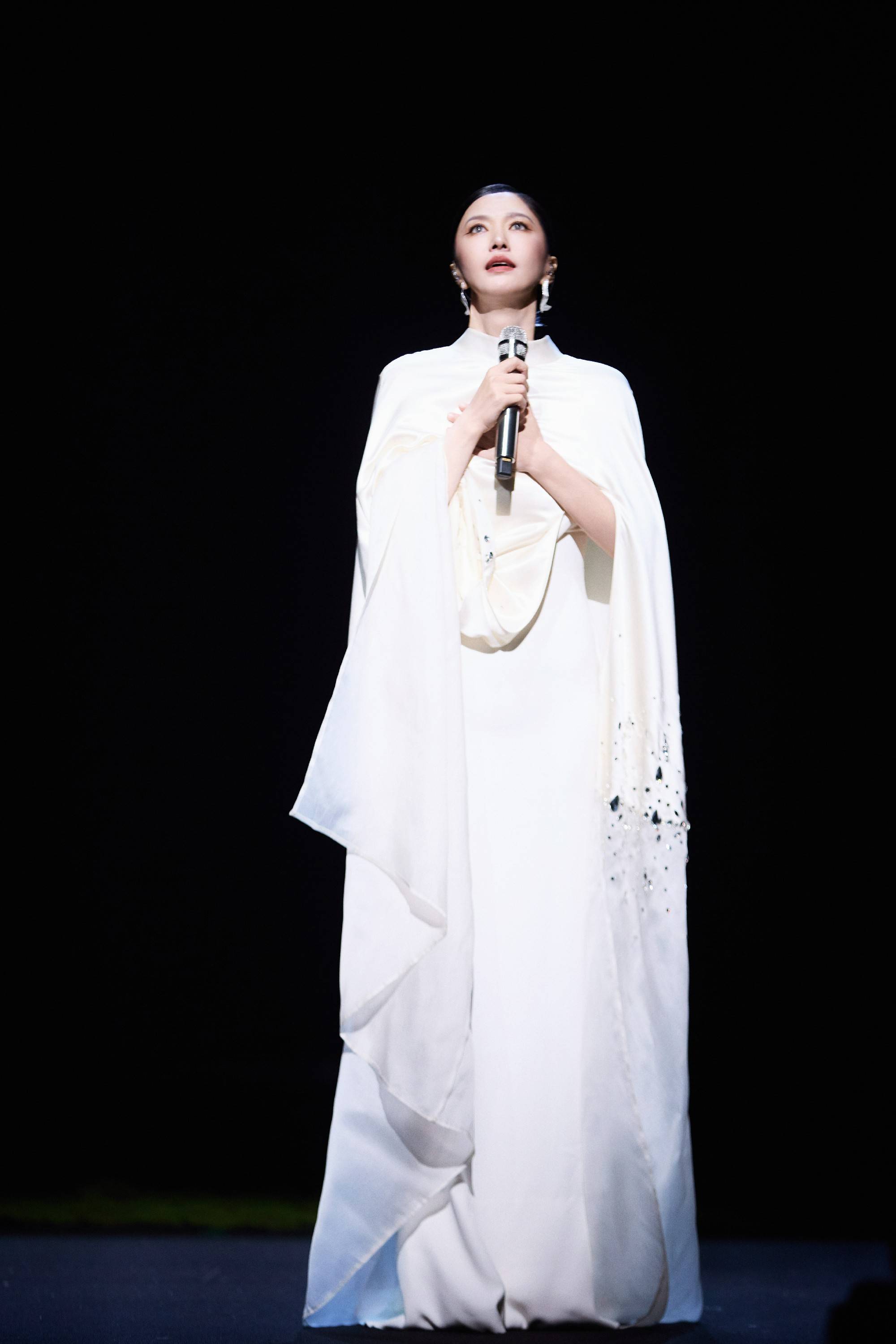

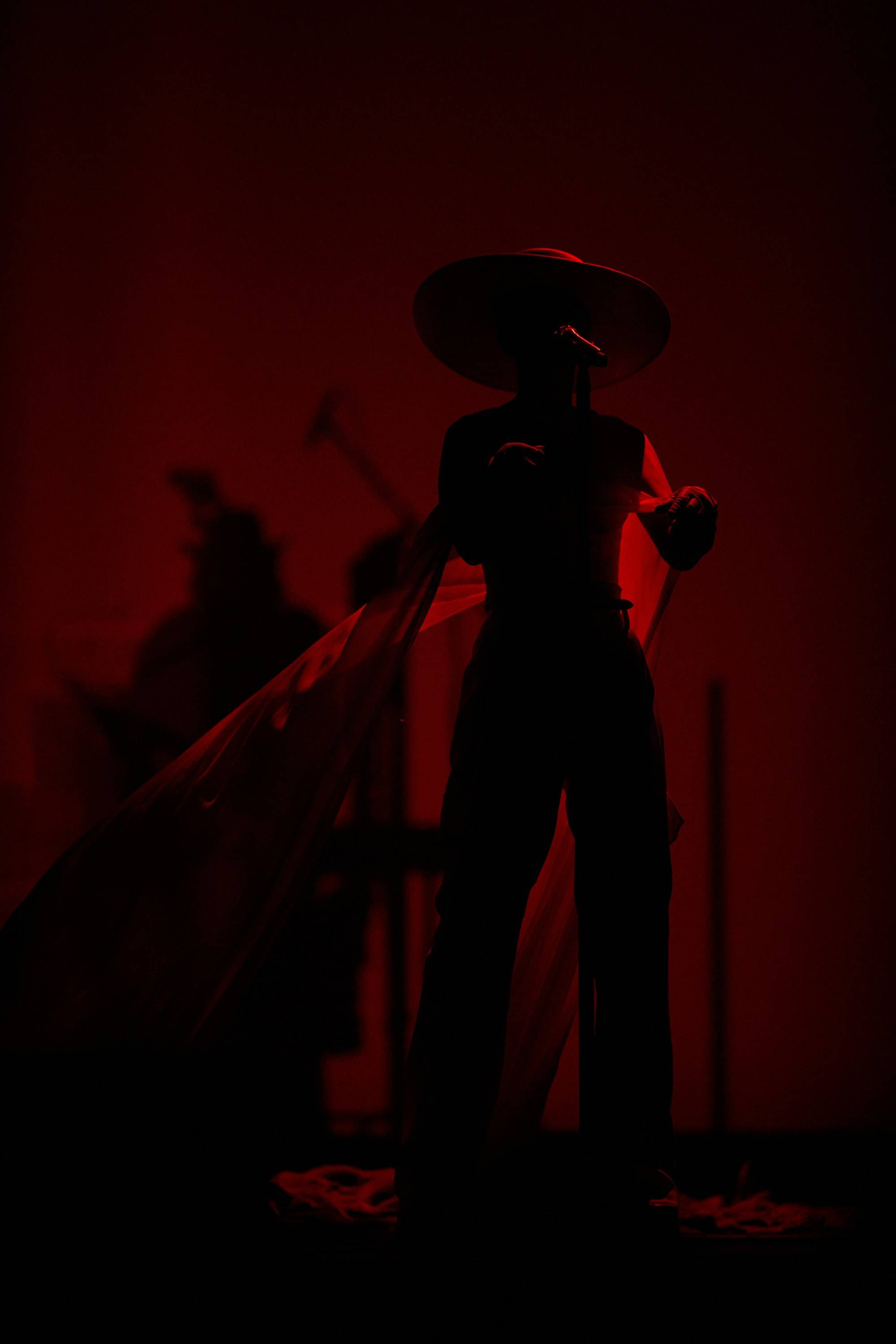

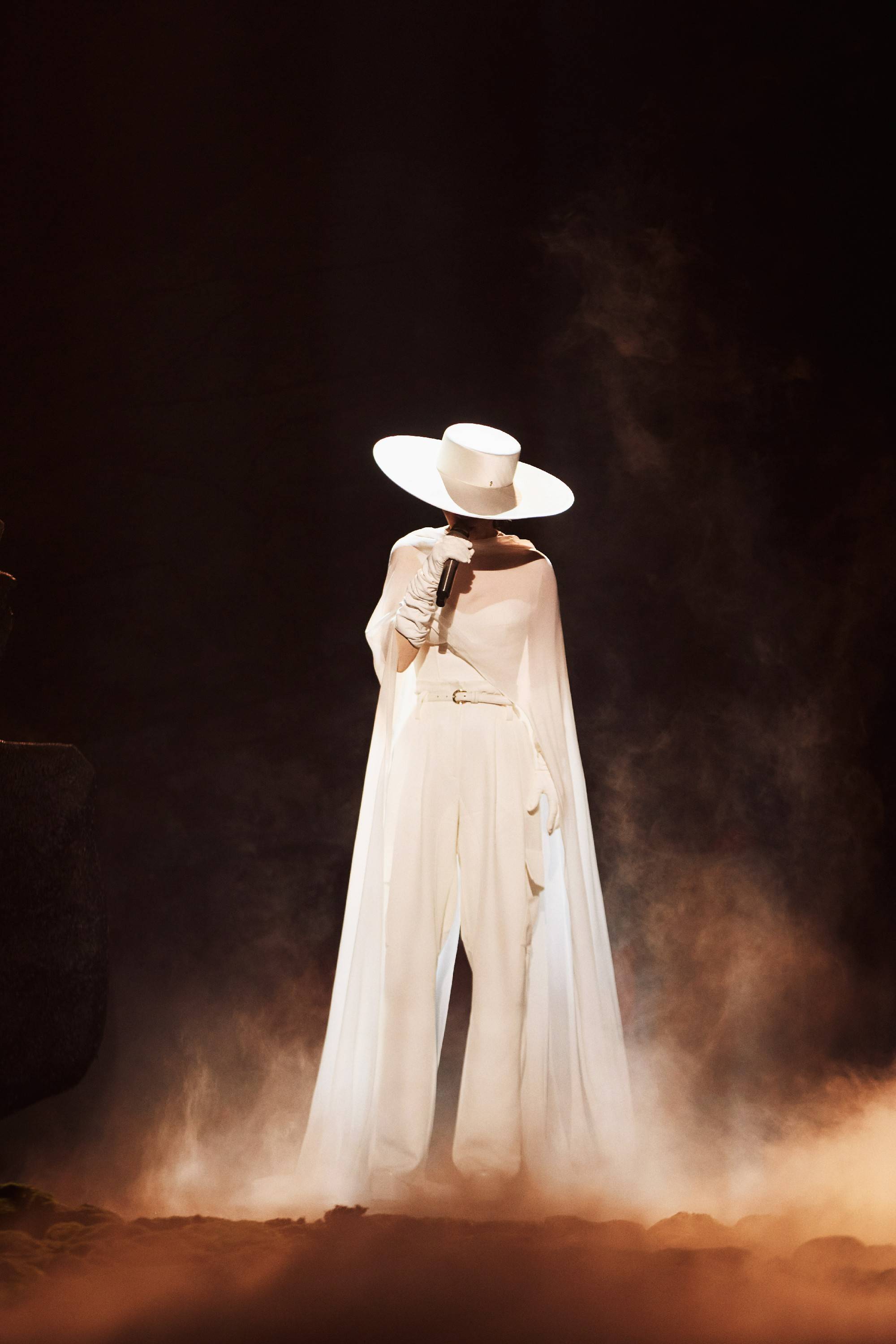

2025年10月7日晚,谭维维《声声世世——风起八方剧场音乐会》在北京中央歌剧院圆满落下帷幕。这次在国庆、中秋双节期间连续两场的演出,不仅为现场观众带来了融合各地民族音乐元素及摇滚音乐的听觉盛宴,更呈现了一次综合现代舞、装置艺术、服装设计等艺术的沉浸式艺术体验。整场音乐会以上古神话及传统音乐文化为底色,通过谭维维极具戏剧性感染力的嗓音,带领观众进行了一次跨越时空的文化寻根与精神还乡之旅:从西北高原的苍茫到江南水乡的温婉,从古筝的悠扬到电吉他的激昂,每一首曲目都像是一幅流动的画卷,生动展现着中华文明的博大精深。而舞台上的现代舞者以肢体语言诠释着音乐的内涵,装置艺术与服装设计则进一步强化了视觉冲击,让观众在听觉与视觉的双重震撼中,深刻感受到中华文明的精神魅力。

《声声世世》以“风”为引,串联“混沌”“山海”“人捺”“大荒”四大篇章,以十七首歌曲,共同构筑出一个从宇宙初开、神话延展,到人间百态、情感归真的完整叙事场域。音乐会不仅是谭维维个人艺术理念的集中呈现,更是一次对“音乐从哪里来”这一根本命题的深入回应。她以“采风者”的身份出发,游走八方山海,汇集“八材”之器,颂赞四海之歌,将散落于山川湖海的民间声音——从华阴老腔、川江号子,到彝族口弦、湖南花鼓调、蒙古马头琴等等——重新拾起、编织、活化,使其在当代舞台上焕发出新的生命力。音乐究竟从何而来?谭维维藉由十七首歌,让观众切身体会到音乐的确是扎根于沃土,从大地奔涌而出的文明之回响。

音乐会中,谭维维不仅仅是“歌手”,而是文化的转译者、文明的传薪人。她与华阴老腔传承人张喜民、口弦非遗继承人阿比么日色、阿都歌谣传承人吉力么子扎等民间艺术家的携手演出,既是音乐技艺上的创新融合,更凸显了中华大地上各民族通过音乐链接起的精神共振。正如谭维维所言:“‘声声世世’,像是我生命里的一场回响”,这场回响,最终是要她扎根土地,然后“在那些不同的泥土里,拼命地听、尽情地唱”。这种将个体生命经验融入文化传承的自觉,也让《声声世世》超越了单纯的艺术展演范畴,彻底升华为一场具有文化方法论意义的音乐实践。

在音乐语言的构建上,《声声世世》拒绝简单的拼贴与复制,而是以高度系统化的融合思维,将中国民间器乐、民族唱腔与现代摇滚、美声唱法及世界音乐实践有机交织。从《涿鹿之战》的鼓筝峥嵘,到《兰花花儿》中板胡的凄婉,《阿果》中口弦的幽远,《敕勒歌》中陶笛与马头琴的苍茫——每一种器乐的运用都不只是一个民族符号,而是真正有根有魂的文化叙事。音乐就这样在“传统—现代”的双向对话中,既保留了土地的体温,又具备了时代的呼吸。当音乐会最后一曲《情话》的余音渐远,《声声世世》舞台上留下的,除了这连续两个夜晚的感动,更有一个如何让文化自信更具体落地的音乐信号。

音乐会首演的成功,不仅是一次艺术的突破,更在于其作为文化和旅游部“新时代系列艺术创作工程”——2023-2025舞台艺术创作行动计划剧目及国家艺术基金2024年度大型舞台剧和作品资助项目的入选作品,所承载和呈现出的文化使命感。它用舞台实践深刻地回应了“如何让传统活在当代”的时代命题,也为中国音乐的民族化、世界化探索出了一条可感、可听、可传播的路径。正如央视《朝闻天下》所评,《声声世世》“在创新中寻找传统文化的现代表达,展现了中国民间音乐丰富的样态和蓬勃的生命力。”毋庸置疑,《声声世世》以极具哲思的结构与情感充沛的表达,完成了对中国音乐精神谱系的一次深情梳理与当代重构。

《声声世世》即将启程全国乃至世界巡演。相信这场始于北京的金秋之声,注定将如风般吹向更远的山河与人海,让世界听见——那些源自东方的、古老而新鲜的生命律动,正以当代的语汇,声声不息,世世相传。

红包分享

红包分享 钱包管理

钱包管理